2025年5月12日(月): 【国民の皆様向けメッセージ掲載】

お知らせ

国民の皆様へ:『循環器医不足が深刻な状況です』

日本循環器学会は、心臓や血管の病気に関する診療・研究を専門とする医療従事者で構成された学術団体です。ここでは循環器内科医の現状と抱える課題につき国民の皆様にご承知頂きたく、我々の活動や取り巻く環境、さらには課題解消に向けた取組の一旦につきご紹介させて頂きます。ただ、その取組は決して平坦ではなく、自助努力のみでは十分な医師数確保が困難になる事態も想定され、課題解消に少しでも近づくには、皆様のご理解とご支援が必要であると考えており、お願い申し上げる次第です。

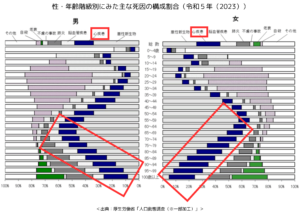

まず、循環器内科医が治療を行っている心疾患についてお話しします。心不全や心筋梗塞といった病気は耳にされたことがあるかと思いますが、それらに代表される心疾患は、日本における死因では、今やがん全体に次いで第二位を占めるに至っております。

さらには、がんは60歳を越え高齢になるに従い死因としての割合が減少していくのに対し、心疾患は死因の高い割合を維持しているのが現状です。つまり今後さらに高齢化が進む日本において心疾患は、より一層克服に向けた取組の重要性が増す病気と位置付けられます。

このような状況を踏まえ、循環器内科医を取り巻く環境において、実際の診療現場では何が起こっているのかについて説明したいと思います。

1.循環器内科医数の推移

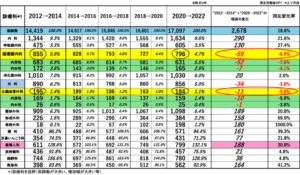

医学部定員増等を背景に日本の医師数は増加し、2012年に30万人を超え、2022年には34.3万人と1割以上増加しています。ただ、その増え方は、診療科によってかなり異なるのが現状です。内科の中で見た場合、循環器内科だけがその増加ペースが鈍く、循環器病と関連の深い心臓血管外科も同様の傾向を示しています。また、昨今医師数減少が話題に上っている外科との比較でも、より大きな減少率の変化を厚労省によるデータは示しています。

<診療科別の増減推移の表>

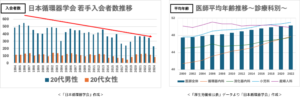

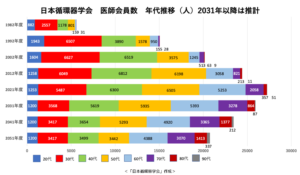

申し上げてきたとおり、循環器内科を選択した20歳代医師の推移が鈍っており、その結果、循環器内科医の平均年齢は他の診療科に比較して著しく高齢化が進展しており、若手医師の推移が10年間と同じペースで進むと仮定した場合、想定される循環器医師数は30年後には約2割減少、60歳以上の医師が約半数を占めることになります。

このままでは、心疾患の治療・診療ニーズが高齢化進展に伴いさらに増加が見込まれるのと逆行する形で循環器内科医師の数が減少することになってしまいます。

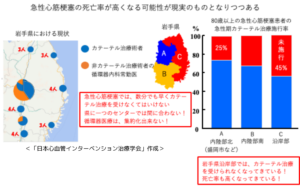

また、他の診療科と共通の現象ですが、地方における医師減少はより深刻な状況にあります。学会に入会する若手医師数の変化を地域で比較すると、その減少幅は地方において著しいものとなっています。

2.循環器内科診療の特色

まず、内科の中でも緊急対応が日々求められる診療科である点が大きな特徴です。これは、心疾患という病気が、発症から治療までの時間によって生死を左右することを意味しています。例えば、急性心筋梗塞の場合、病院搬送後3時間以内の冠動脈カテーテル治療の有無が生死を分けるとされており、それ故内科でありながら、24時間365日オンコール制という“すぐに対応できる”特有の診療体制を取らざるを得ません。実際、夜中の2時に「胸が苦しい」と救急車で運ばれてきた患者さんに対して、救急外来で素早く検査を行い、心筋梗塞と診断し、すぐにカテーテル治療室に運んで、閉塞した冠動脈の流れを回復させる治療を行う―このような対応が日常的に行われています。また、突然心臓が止まってしまうような危険な発作にも、電気ショックや緊急の処置で命をつなぐ努力が続けられています。このように、循環器内科は、命に関わる心臓の病気にすぐ対応できるよう、常に準備を整え、医師や看護師、技師などが一丸となって動いている診療科です。

3.現場における勤務実態 “働き方改革”の中で

医師の世界にも“働き方改革”の波は押し寄せ、2024年4月より新制度がスタートしております。年間の時間外労働を960時間以内に収めることを努力目標にする等の内容ですが、少人数では365日24時間オンコール体制の中での時間外労働を所定内に収めることは現実的には困難な状況にあります。当直や夜間の呼び出し後の連続勤務で36時間連続勤務が当たり前であったものが28時間までと規定され、夜間の緊急カテーテル治療を行った翌日の業務が成り立ちません。医師減少の影響が大きい地方においては、尚更です。これに対し、タスクシフト・シェア(看護師・放射線技師、臨床検査技師・臨床工学技士等、他職種への業務移管)等の運営上の工夫を順次進めていますが、事態の改善にはなかなか繋がらないのが現実です。

医師の絶対数が少ない地域においては、施設の集約化が解消策の一つとされていますが、上述のとおり、発症から治療までの時間が生死を分ける心疾患治療を行うという循環器内科特有の診療体制が集約化を進める障害となっています。

医療現場の実態を踏まえた柔軟なタスクシフト・シェアを認めて頂くよう、厚労省をはじめ関係各所に対して働きかけることも学会の重要な活動の一つです。

4.勤務医の処遇について / インセンティブ向上に向けて

重症な心疾患は、大学病院を始めとした設備の整った病院で行うケースが多い訳ですが、そこで従事している勤務医の処遇についても触れたいと思います。あまり、一般的には知られてはいませんが、通常勤務医の処遇は診療科によって差はありません。また、心臓カテーテル治療を行った場合も給与等処遇には反映されません。特に、国公立病院や大学病院に勤務する医師の給与水準は所定のテーブルに沿った形で定められており、その水準は決して高いものとは言えません。

5.まとめ~国民の皆様に~

これまで循環器内科医を取り巻く環境について述べて参りました。日本循環器学会と致しましては、安定した高水準の診療の迅速な提供に影響が出るようなことは回避すべきと考えております。

そのために個人レベルやあらゆる組織単位で諸課題の解消に向け取り組んで参る所存です。

一方、自助努力のみでは十分な医師数確保が困難になる事態も想定され、危機意識を以て厚生労働省をはじめ関係各所に学会として様々な働きかけを行っていることをご理解頂きますと共に、ご支援を賜れますと幸甚に存じます。

タブBの中身

作成中

日本循環器学会は、心臓や血管の病気に関する診療・研究を専門とする医療従事者で構成された学術団体です。ここでは循環器内科医の現状と抱える課題につき国民の皆様にご承知頂きたく、我々の活動や取り巻く環境、さらには課題解消に向けた取組の一旦につきご紹介させて頂きます。ただ、その取組は決して平坦ではなく、自助努力のみでは十分な医師数確保が困難になる事態も想定され、課題解消に少しでも近づくには、皆様のご理解とご支援が必要であると考えており、お願い申し上げる次第です。

まず、循環器内科医が治療を行っている心疾患についてお話しします。心不全や心筋梗塞といった病気は耳にされたことがあるかと思いますが、それらに代表される心疾患は、日本における死因では、今やがん全体に次いで第二位を占めるに至っております。

さらには、がんは60歳を越え高齢になるに従い死因としての割合が減少していくのに対し、心疾患は死因の高い割合を維持しているのが現状です。つまり今後さらに高齢化が進む日本において心疾患は、より一層克服に向けた取組の重要性が増す病気と位置付けられます。

タブCの中身

作成中