|

心房細動は循環器疾患のなかでも患者数の増加とともに注目される疾患となっている。研究が始められた1900年代初頭以降、発症機序・治療法に対する概念の大きな変化を経て、今日に至っている。山下氏は心房細動研究の歴史を振り返り、その発症機序・治療法の概念の変遷、病態について概説した。

心房細動研究における概念の変遷 ―心原性脳塞栓症との関連が明らかに―

心房細動は、心房から不規則な電気信号が発生し、約300~400回/分以上の興奮頻度で心房全体が細かくふるえ、心房の収縮能が消失するタイプの不整脈である。心房細動に対する議論の変遷をみると、最初の争点は、発症機序における「異所性興奮生成か興奮波旋回か」と、治療における「洞調律維持治療か心拍数調節治療か」ということであった。現在では、心房細動発症には異所性興奮生成と興奮波旋回のどちらのメカニズムも働いており、治療には洞調律維持治療と心拍数調節治療のいずれも必要であることがわかっているが、この2点が争点である時代が1900年代初頭から約80年にわたり続いた。その後1980年代に入り、心房細動を取り巻く状況に大きな変化が生じた。その変化とは次の3点に集約される。

1点目は、 心房細動患者の大幅な増加である。わが国でも1980年には約40万人であった患者数が、現在では100万人以上と推定されている。さらに、そのほとんどが高齢者であるため他疾患合併例の割合が増加するなど、患者背景の多様化が起こった。

2点目は心臓電気生理学・分子生物学研究の進展に伴い1990年前後に多くの抗不整脈薬が登場し、治療学が非常に高度化・複雑化したことである。その結果、一般内科の医師ではなかなか心房細動治療に着手できないという状況が生じた。

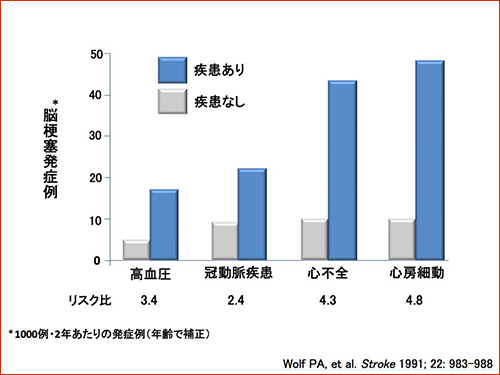

3点目は、国内外の疫学研究により、脳梗塞の危険因子として心房細動が高血圧・冠動脈疾患・心不全より危険性が高く(図1)、また、高齢者ほど心房細動が脳梗塞発症に与える影響が大きいと判明したことである。さらに、心房細動を原因とする脳梗塞 は予後が非常に悪く、再発率も高いことが判明した。心房細動自体は生命を直接脅かす疾患ではないが、心原性脳塞栓症という重大な合併症を起こす危険が潜んでいたのである。

図1 循環器疾患別の脳梗塞発症リスク

図1 循環器疾患別の脳梗塞発症リスク抗凝固療法による心原性脳塞栓症予防効果の解明

このような1980年以降の変化に対応すべく、ここ10年間で臨床試験が進められ、心房細動のコントロールにおいて何が最も重要かが検討された。その結果、ワルファリンを中心とした抗凝固療法が、従来用いられていた抗血小板薬に比べて脳梗塞を減少させ、生存期間を延長することが判明した(図2)。これにより、米国ではワルファリン治療を受ける心房細動患者が大幅に増加し、脳梗塞の激減をもたらした。

また、近年における血液凝固系の研究の進展により、古くから「Virchowの3要素」とされている「血液凝固性」「血管内皮機能」「血流」が、心房細動による血栓形成においても関与していることが解明されつつある。新規抗凝固薬の研究・開発も進み、わが国では2011年3月には直接トロンビン阻害薬のダビガトランが発売され、さらに複数の第Xa因子阻害薬が開発中である。

この間のエビデンスの集積により、心房細動に対する概念は大きく変貌を遂げ、2つの概念を確立するに至った。その概念とは、「 From “Atrial Fibrillation” To “Patients with Atrial Fibrillation”-心電図ではなく患者自身により注目し、治療法を見直す-」と、「From Complexity To Simplicity-多様な患者に対して、多様で複雑な理論ではなく統一されたシンプルな理論に基づいた治療を行う-」であり、これが現在の心房細動治療の基本概念になっている。

図2 メタ解析:ワルファリンvs抗血小板薬

図2 メタ解析:ワルファリンvs抗血小板薬一般医家も心房細動治療に携わる時代へ

このような概念のもと、現在の心房細動治療は、個々の患者に将来起こりうるリスクを評価し、そのリスクに応じて治療を行う時代に入っている。近年はリスク評価法の研究が進み、脳梗塞発症リスクを評価するCHADS2スコアが開発されており、わが国でも心房細動治療(薬物)ガイドライン(2008年改訂版)にて取り入れられている。また、心房細動慢性化のリスク評価にはHATCHスコアの有用性が示唆されている。心房細動患者が100万人以上と推定される今、専門家だけでなく一般医家も治療に携われるように治療学も進展してきている。

最後に山下氏は、「心房細動研究の初期から行われてきた議論、1980年以降の患者の増加と疫学研究、さらに最近10年間のエビデンスの集積とともに心房細動に対するビジョンは変遷を遂げ、今もその変化のなかにある」と述べ、講演を締めくくった。